zurück

Diskussionsforum

Literatur Kontakt

II. Die

Repräsentation kultureller Zeichen durch kapitalisierende Kompetenzen - Zur Entwicklung von

Trends und Economies

“They

can have any color they want as long as it’s black.”

(Henry Ford)

Sobald

wir die freie Auswahl haben, beginnen wir auf mysteriöse Weise in unserem

Leben prickelnde Chancen zu sehen, die zuvor selbst in unseren kühnsten Träumen

nicht zum Vorschein kommen mochten. Der demokratische Sieg der Auswahl über

den Warendiktator ermöglichte uns auf dem roten Teppich der Differenz zu

flanieren und im Kosmos der Stars und Kometen sogar ein paar Sternschnuppen zu

erhaschen. Und wenn es dazu nicht reichte, gab es immer noch das eine oder

andere Schnäppchen zu machen. Inzwischen nimmt der Vergleich der Dinge so

sehr die Gedanken in Anspruch, dass wir nur noch darin unsere in der

Verfassung verankerte persönliche Freiheit vermuten.

Abbildung

6: Jenny Holzer: From

the Survival Series, 1987

Quelle:

Honnef 1994, S. 183

Dem Fundus an verbindenden und verbindlichen Zeichen, quasi dem Genpool

unserer neuen Verfassung, verdanken wir die Tatsache, dass wir in der globalen

Gemeinschaft leben können, obwohl wir physisch allein sind. Jedoch

unterliegen, trotz Globalität und Gleichartigkeit, die Kenntnis und die

Dekodierung der Zeichen hochindividuellen Prozessen – geprägt durch

Geschichte, Erfahrung, Geographie, Geschlecht, etc.. Die Kapitalisierung der

divenhaften Zeichen stößt demnach durch ihre Sperrigkeit auf Probleme, deren

Ergründung jenseits ökonomischer Argumentationen liegen muss.

Dem

Kapitalismus selbst droht nach dem Sieg über seine Konkurrenzsysteme sowie im

Kontext von Illusion und Überfluss die Gefahr der eigenen Überflüssigkeit.

Wenn die Kultur die Entwicklung der Ästhetik bestimmt und das starre

materielle Kapital der Ökonomie im Zusammenspiel mit den individuell

zeitspezifischen Bedürfnissen der Menschen permanent ausgetrickst wird, kommt

der Punkt, an dem der Konsum von materiellem Besitz gegenüber dem schnellen

Ideenverkehr nicht mehr nachkommt. Dem Warenverkehr bleibt dann nur noch die

Rolle einer archaisch anmutenden Transaktion.

Abbildung

7: Pink Floyd: Wish you

were here, LP-Cover, 1975

Quelle:

http://www.amazon.de

|

Diese Arbeit wird anhand von

Beispielen aufzeigen, dass es sich bei der Marken- und Marktwirtschaft

um einen starren Auswuchs an Selbstgefälligkeit handelt. |

Dem

Überfluss an integren und bürgerlichen Zeichen mit

widerspenstigen und oppositionellen Maßnahmen zu entgegnen, ist

traditionellerweise die Aufgabe der Subkulturen und Avantgarden. Diese vergnügen

sich damit, noch geheime Sphären des Zeichenkosmos zu entdecken und sie mit

den eigenen Gesinnungen zu besetzen.

In

dem permanenten Experimentieren mit Sprache, Musik, Farben, Bildern und Formen

ist für die Gegenkulturen das Scheitern als Resultat dem Erfolg gleichwertig,

ja das Scheitern eröffnet sogar neue Möglichkeiten, mit denen von neuem

experimentiert werden kann. Was dieses Experimentieren angeht, eignet sich

insbesondere die Kunst als immaterielle und somit als roh formulierte und

unkontrollierte Spielwiese für neue anregende subversive Gedanken.

Diese

Arbeit wird die Ressourcen der „coolen“ Zeichen ermitteln und versuchen

eine Anleitung für dauerhaften Ideenvorsprung zu geben.

Bisher

bemühte sich die Ökonomie ausschließlich darum, möglichst erfolgreich die coolen,

also die explizit erfolgreichen Zeichen aus den Subkulturen zu kooptieren. Der

Prozess des Scheiterns jedoch spielt im ökonomischen Universum keine Rolle;

dass sie ihre eigenen Schwächen erkennt und zu erkennen gibt, war der

Marktwirtschaft bisher leider nicht anzumerken. Hierarchien, Automatismen und

der kapitale Erfolgsdruck werden auch in Zukunft den Kapitalismus nicht zum

Scheitern bringen.

Diese

Arbeit wird aufzeigen, dass es sich beim Kapitalismus um eine unreflektiert

agierende Wucherung handelt, die sich durch den Mangel an einer langfristigen

Perspektive, langsam selbst aufzulösen scheint.

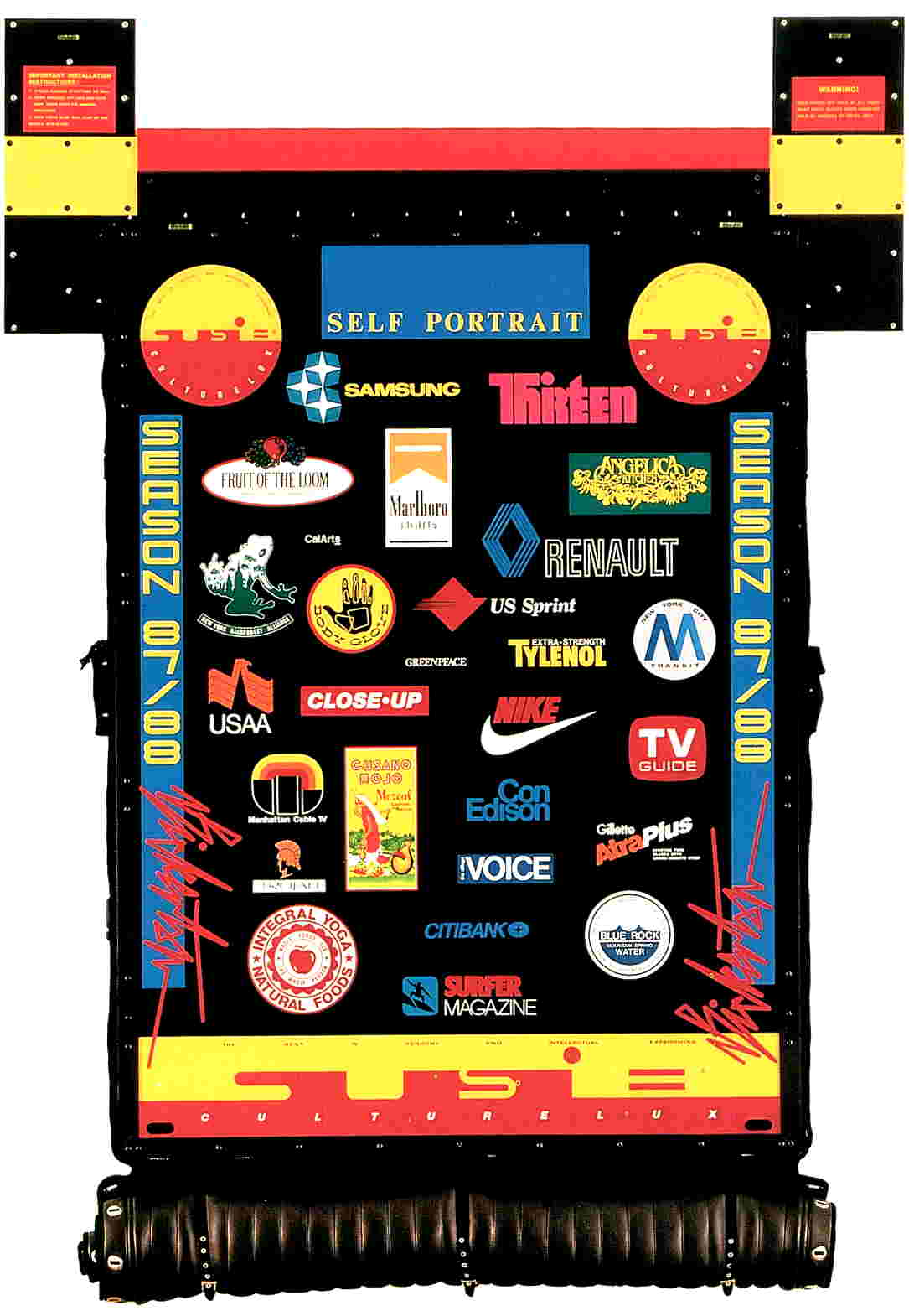

Abbildung

8: Ashley Bickerton:

Gequältes Selbstporträt, 1988

Quelle: Honnef 1994, S. 7

Geplagt

von der eigenen Ideenlosigkeit versucht das Konglomerat aus Wirtschaft,

Werbung, Medien und kooperierenden Individualisten die schon völlig

ausgebrannten Zeichensphären zu verkohlen, wobei das Handeln der ersteren

Bereiche durch deren ökonomische Interessen legitimiert wird. Der von

jeglichen materiellen Nöten losgelöste Nouveau Bourgeois hingegen

versucht in den extremen Ecken der Zeichenwelt seine coole Einzigartigkeit

zu beweisen und bleibt dennoch immer darauf angewiesen, dass die Gemeinschaft

die virtuellen Eskapaden auch zu dekodieren weiß. Tut sie das nicht, fühlt

sich der Dandy schnell wie ein nasser Hund.

Diese

Arbeit wird untersuchen, inwieweit die kulturellen Zeichen einer spekulativen

Ideensammlung gleichen, die leicht und eventuell zufällig - wie ein

Spielkartenkonstrukt - zusammenfallen kann.

Abbildung

9: ohne Autor: Die war

nicht wirklich hübsch. Egal, Hauptsache die Titten hängen raus, Bilder von

der Love-Parade 2000a

Quelle: http://www.freche-jungs.de

In

der Beschäftigung mit den Bedeutungen bleiben wir Menschen verbunden mit der

imaginären Gemeinschaft; hier spüren wir sogar in den irrealsten Winkeln des

Universums einen Hauch menschlicher Wärme auf. Um

ständig auf der Höhe der Zeit zu

sein – also in der ständigen Kommunikation mit den Zeichen zu stehen -

machen wir selbst vor den makabersten Seiten menschlicher Existenz keinen

Halt.

Abbildung

10: ohne Autor: Jena,

Bilder von der Love-Parade 2000b

Quelle: http://www.freche-jungs.de

Obwohl

wir zu herausgeputzten Selbstbestimmern ästhetisiert sind, muss es uns um

tiefe, rudimentäre Motive gehen, wenn wir uns auf die Hetzjagd nach styles,

tribes & extremities machen. Die Identifizierung mit Grenzüberschreitungen

und radikalisierten Lebensmodellen mit dem Wunsch nach Differenz und

Individualität zu begründen ist die naheliegende Antwort. Dass damit aber

auch der Wunsch nach Gemeinschaft durch das Substitut der permanenten

Selbstkontrolle befriedigt wird, verdeutlicht sich, wenn man weiß, dass die

Form der Gemeinschaft schon immer das wirksamste Kontrollinstrument für die

darin lebenden Menschen bot. Wenn die einzig verbindende Form unserer

Gemeinschaft darin besteht, „auf der Höhe zu sein“ (Kamerun 2000,

S. 11) sowie für die Zeichen der Zeit „stets geschärft zu sein“

(ebd.), und dies die letzte wirkliche Solidaritätsebene darstellt, dann

scheint unser Bedürfnis nach Unterdrückung derzeit die wichtigste Zutat in

unserem kapitalistischen Lebensmenü zu sein. In diesem Zusammenhang wird

klar, dass es beim Wettbewerb um die coolen Zeichen immer auch darum

geht, wer die „strenge Selbstkontrolle“ am besten managt (Holert /

Terkessidis 1996, S. 13).

Abbildung

11: ohne Autor: ohne

Titel, Bilder von der Love-Parade 2000c

Quelle: http://www.freche-jungs.de

Diese

Arbeit wird analysieren, inwiefern in der marktwirtschaftlichen Freiheits- und

Freizeitgesellschaft individuelle Selbstbestimmung und freiwillige

Selbstkontrolle überlappen.

Nur

wenn wir Individuen wissen, dass die anderen unsere Handlungen richtig

auffassen, werden wir auch richtig handeln (richtig in dem

Sinne, dass wir genau wissen, worum es geht; warum es

- als Beispiel – jüngeren Frauen ausgerechnet in diesem Herbst möglich

ist, die Schlangenleder-Cowboystiefel aus dem Schrank mit den

Karnevalaccessoires herauszukramen und damit ins Büro zu stapfen).

Abbildung

12:o. A.: Sondermodell DM 329,90 Nur noch in Gr. 42 und 44 lieferbar! Quelle:

www.bayernshopping.de

Der

ständige Vergleich belässt die Dinge nicht so wie sie sind, sondern bindet

sie in eine kontinuierliche Bewertung mit den anderen Dingen ein. Nichts ist

so, wie es wirklich ist; die Welt der Zeichen hält uns in Atem. Nur die

Klassiker sind verlässlich.

Diese

Arbeit wird den Gründen nachgehen, warum Trends, Styles und Moden ständigen

ästhetischen Veränderungen ausgesetzt sind. Sie wird versuchen, die

Parallelen zwischen Markenartikeln und Superstars aufzudecken.

Abbildung

13: Madonna: Music,

CD-Cover, 2000

Quelle:

http://www.amazon.de

|

Der Kapitalismus

materialisiert die Zeichen und verpackt die Träume und Identitäten in

seine Waren. Auf dem Weg zur passenden Identität in Warenform stolpern

wir Konsumenten in Kooperationen mit Einkaufszentren, Stars und

Fernsehsendungen, und werden trotzdem nie richtig verstanden. |

Wer

produziert die Zeichen, die unseren Träumen entsprechen und uns das Gefühl

vermitteln zu einer Gemeinschaft zu gehören? Warum vertrauen wir uns bei

unserem „Lebensprojekt“ (Beck 1997a, S. 11) den Waren an, obwohl

uns der Kapitalismus keine Garantie für die Lebensdauer der Bedeutungen gibt

und wir uns bewusst sind, dass es sich beim Kapitalismus bestimmt um keinen

aufrichtigen Genossen handelt?

Wenn

die Zeichen der Kultur entspringen, kann uns dann vielleicht die authentische

Kunst die identitätsverleihende Ästhetik besorgen, die wir uns so wünschen?

Stellt sich die besagte Authentizität im Zusammenhang mit uns Massen und Märkten

nicht womöglich eine Illusion dar, wo doch jedes Individuum über eine eigene

Komposition an Zeichen verfügt? Können wir uns vielleicht an gänzlich

anderen Maßstäben orientieren? Handelt es sich bei den Styles, Moden und

Zeichen vielleicht sogar um ein großes Universum an Hochstaplereien? Fragen

über Fragen, die jeder hat, aber keiner stellt!

Diese

Arbeit beabsichtigt, Klarheit in die unendlichen Zusammenhänge zwischen Ökonomie,

Kultur, Kunst, Ästhetik, politischer Krise, Individuum und globaler

Gemeinschaft zu bringen, ohne einer der klassischen Untersuchungsmethoden

verhaftet zu bleiben.

Die

Wahrheit liegt im Kontext!

Der

heutige Turbo-Kapitalismus mit seinen Superkonzernen, die wiederum ihre

hypergigantischen Megamarken auf die supergierigen Märkte werfen, auf denen

sich dann die Konsumenten wie die Löwen um die fetten Beutel reißen, steht

vor einem echt starken Problem. Während Großkonzerne à la

DaimlerChrysler mittlerweile die Schwierigkeiten einer globalen Marktbegattung

spüren, und dies inzwischen - zurecht - auf die kulturellen Unterschiede der

verschiedenen Kontinente geschoben wird, stecken selbst regional agierende

Unternehmen mit ihren global präsenten Marken im Dilemma.

Insbesondere

im Konsumgüterbereich, der traditionell stark auf die Imagetransfers der

Jugend und der Szenen angewiesen ist, haben die ehemals coolen Marken wie

Coca-Cola, Nike, Benetton, adidas oder Levis ein Problem mit ihrer Glaubwürdigkeit.

Und zwar geht es hier nicht um ein Problem mit Produktqualität oder ökologischer

Verträglichkeit. Vielmehr steht das Marketing dieser Marken bei den

Konsumenten – vor allem bei den wachsamen Jugendlichen – im Verdacht,

Images nur vorzutäuschen und nicht wirklich so zu sein, wie in der Werbung

propagiert.

Mit

den Worten dieses Aufsatzes formuliert heißt dies: die Zeichen der Markenwelt

sind nicht mehr die coolen Zeichen, weil sie von den viel

aufgeweckteren Individuen, Szenen und Kulturen als verstaubt, falsch und

kommerziell angesehen werden. Die Vorstellungen von den einzelnen Marken, die

mit der eigenen Existenz in Verbindung gebracht werden sollen, stellen sich in

viel komplizierterer und kritischerer Natur dar, wie das die Markenmacher

gerne sehen würden. Konsumenten kennen heute ganz genau den Kosmos der

Zeichen und Bedeutungen und wissen zu unterscheiden, ob ein Produkt heute für

sie akzeptabel ist oder nicht.

Je

größer dabei eine Marke wird, desto kritischer wird ihre Gültigkeit für

die hochindividuellen Lebensvorstellungen gesehen: Warum sollte ich eine

Marke gut finden, die ihre Produkte von Kindern in Asien herstellen lässt,

die überall zu haben ist (sogar in Supermärkten), die von den Lehrern

getragen wird und für die inzwischen jeder dritte Fußball-Bundesligaverein

Werbung macht?

Das

Problem ist dabei vor allem, dass sich die Marken genau mit den (falschen)

Zeichen rühmen, von denen sie in Wirklichkeit

um Generationen entfernt sind. Hingegen wird von den Konsumenten als

ehrlich angesehen, wer die Produkte den Spezialisten vorbehält, wer kritisch

mit seinen Produkten umgeht, wer auch die Leistungen anderer respektiert, und

vor allem wer nicht ständig immer nur mit sich selbst spricht. Marken von

Konzernen, die sich selbst am größten finden, geraten heute vor allem beim jüngeren

Publikum in tiefe Missgunst.

Unternehmen

machen den Fehler, sich selbst für die größten Experten im Bereich ihrer

Produkte zu sehen, während die Kommentare von Konsumenten zum Teil geplant

verheimlicht werden (wie etwa im Falle Mitsubishi). Dabei sind durch

technische Innovationen, v. a. durch das Internet, die Konsumenten meist

besser über die Produkte informiert, als die Hersteller selbst. Während der

Konsument nämlich mit den Konkurrenzprodukten vergleicht (oder z.B. durch

Preis-Broker-Suchmaschinen finden lässt), hat das Unternehmen oft keinen

blassen Schimmer von den Vorzügen anderer Marken, oder gibt dies zumindest

nicht zu.

In

diesem Zusammenhang wird es für die Ökonomie immer wichtiger, sich auf die

kritische Auseinandersetzung mit ihren eigenen Aussagen einzulassen, um möglichst

objektiv von außen analysieren zu können, worin das authentische Potenzial

ihrer Marken besteht. Es geht heute darum, die eigene Position als kommerziell

agierendes Unternehmen nicht nur zu reflektieren, sondern diesen Umstand a)

nicht zu leugnen und b) offen zu thematisieren.

2.

Die Akteure

Der

Kapitalismus hat sich jahrzehntelang nicht um die kulturwissenschaftlichen

Analysen gekümmert. Noch immer wandeln viele seiner Teilnehmer planlos im

Irrlicht der ökonomischen Denke und sehen die Wirtschaft als den sozialen

Bereich, dem sich alle anderen Felder des Lebens unterordnen müssen: Die

Wirtschaft verändert sich ständig, sie ist global ausgerichtet, da muss

mitgezogen werden, während die anderen Bereiche starr sind, monetär nicht

einsatzfähig, also müssen wir uns einigen auf die noch flexiblere

Wirtschaft.

Dabei

vergessen sie, dass es sich bei der Ökonomie wohl um den einfältigsten und

starrsten aller sozialen Bereiche handelt: Während sich die Kultur ihre

eigenen „Zeichen der Zeit“ (Priddat 2000, S. 201) setzt und in

einem permanenten Akt der Umdeutung diese Zeichen neu besetzt werden, hätte

es die Ökonomie am liebsten, wenn alle anderen Bereiche einfach ihre Beiträge

zu den Zeichen (à la Wir sind die Größten, also kauf uns) ohne zu

mucken übernähmen und so die Warenwelt den Träumen der Manager (sprich

leere Lager, leere Regale, etc.) entspräche.

|

|

„Märkte

sind Gespräche.

Unternehmen

müssen einsehen, dass ihre Märkte häufig lachen.

Über

sie.“

(o.V.,

in: GDI Impuls 2000, Titel)

|

Dass

ausgerechnet die gesellschaftlichen Bereiche, welche die Warenwelt am

heftigsten kritisieren zu den begehrtesten, weil authentischsten Imageträgern

gehören, müsste der Ökonomie zu denken geben. Oder hat sie ihre soziale

Rolle ganz aufgegeben und versucht nun, wie die schwedischen Tråndscouts Ridderstrale/Nordstrom

fordern, „die letzten Tabus auszubeuten und darin mehr als gut zu sein“

(Ridderstrale/Nordstrom 2000, S. 244)? Sieht man den Kapitalismus als

ultimativen Terror der 1. Welt über die darin Kontrollierten, dann trifft

diese Aussage aus ökonomischer Sicht sicherlich den Punkt. In diesem Fall

beisst sich die Ökonomie jedoch in den eigenen Schwanz: im Unterschied zu

anderen Wissenschaften und Bereichen der sozialen Ordnung ist sie

notwendigerweise auf den Umgang mit den Menschen und deren Bedürfnissen

angewiesen. Wenn die geschlossene Wirtschaftsgesellschaft die Zeichen der Zeit

nicht erkennt und deren Produkte durch das Wunschgeflecht der Menschen fallen,

entsprechen die Botschaften der Megamarken einer Antikonversation.

Wirtschaftsunternehmen stehen im Gegensatz zu Instituten für Nuklearphysik in

der Mitte des Marktplatzes, wo sie so lebensnah wie möglich präsent sein müssen.

„Der Konsument will von Business nichts wissen“ (Searls /

Weinberger 2000, S. 25).

Es

geht vielmehr, und immer wieder, um Authentizität. In den PR-Abteilungen großer

Konzerne jedoch geht es darum, positive Medienberichte mit Tonnen voll

Selbstanpreisungen möglichst geschickt zu platzieren, Kampagnen möglichst

zielgenau abzuschießen, die Zielmärkte zu bombardieren und Strategien

anzupeilen. PR-Typen und Marketingabteilungen gelten so inzwischen „als

die Gebrauchtwagenhändler der Unternehmenswelt: Man kann ihnen nicht ohne

aktivierten „Bullshit“-Filter zuhören“ (Searls / Weinberger 2000,

S. 26).

In

diesem Zusammenhang bleibt den Unternehmen die Möglichkeit sich in möglichst

effizienter und flexibler Weise in den Zeichenfundus der Kreativen und der

Kulturen einzukaufen. Dieses Konzept aber in eine derartige Dynamik

umzusetzen, wie es nötig wäre, um dem Realen und Authentischen

in all seiner Wucht zu entsprechen, gestaltet sich als unmöglich. Da können

Konsumenten besser auf die Warenhaftigkeit der Zeichen verzichten und sich

stattdessen selbst in den coolen Zeichenfundus stürzen. Halbherzige

Marketingaktionen, wie z. B. allen Produkten das Adjektiv NEU zu

verpassen oder mit dem Kürzel REAL zu versehen, oder das vermeintlich

hässliche der Gesellschaft abzubilden, bieten den Konsumenten jedoch keine

Glaubwürdigkeit. Damit beweißt die Ökonomie mal wieder allen nur, wie sie

den Dialog unter Gleichen überhaupt nicht versteht, und wie sie das Konzept

der Authentizität, wie oben erwähnt, ad absurdum führt, denn, so stellt der

Fotograf Christian Boros fest, ist „man nicht dann ehrlich, wenn man

Ehrlichkeit imitiert, sondern wenn man aufhört zu lügen“ (Wippermann

2000, S. 14).

Dabei

gleicht der Kapitalismus in seiner Struktur und in seiner Art Werte zu

schaffen, immer mehr der Rolle eines Künstlers und Ideenerfinders. Ob ihm

dieser Umstand selbst bewusst ist oder nicht, spielt keine Rolle; der

Kapitalismus befindet sich in der Tat mitten in der Welt der Zeichen, geht es

ihm doch immer stärker um die „Rechte an Marke, Konstruktion, Design und

Know-how, an Optionen, Dienstleistungen und Erfindungen“ (Zielcke 2000b,

S. 17), und immer weniger um den Besitz von Betriebsgebäuden,

Fertigungsanlagen oder hohem Personalbestand. So steht der Kapitalismus nun

vor der Tatsache, dass nicht er die Kultur und die Konsumenten modelliert,

sondern im Gegenteil er selbst von den kulturellen Symbolen und Entwicklungen

umgeformt wird. „Das Eigentum an der ideellen Substanz dirigiert das

Eigentum an der materiellen Substanz“ (Zielcke 2000b, S. 17).

Ist

man zu dieser Erkenntnis gekommen, stellt sich wiederum die Frage, ob die

Frage das Eigentums an der ideellen Substanz, die in Form von

Gestaltung und Ästhetik durch alle sozialen Bereiche schwebt, nicht eine

antiquierte, in der Warenwelt verhaftete Vorstellung bildet. Wem gehören die

kulturellen Zeichen?

Steht

nicht mehr der Besitz des Materiellen im Vordergrund konsumistischer Aktionen,

sondern die Akquisition möglichst gut gestalteter Codes, die sich im

Zusammenspiel mit der schon vorhandenen individuellen Zeichenkomposition

subversiv ergänzen, dann wird deutlich, dass in einem Remix des Realen alle

Konsumenten zu ihren eigenen Zeichensprechern werden. Die Unternehmen müssen

erkennen, dass ihre Ideen, so gut diese auch sein mögen, der Umkodierung

unterliegen. Die Zeichen sind nicht in den Griff zu bekommen, genau das hat

aber die Ökonomie bisher versucht. Im Gegenteil erfordert die Paradoxie der

Zeichen eine permanente Beschäftigung mit ihnen: die Zeichen stehen im

Mittelpunkt des Konsumenteninteresses, weil sie auf der einen Seite Identitäten

und Verlässlichkeiten vermitteln, auf der anderen Seite ändern sich die

Konnotationen ständig, weil jeder in quasi künstlerischen Aktionen den Thrill

der eigenen Andersartigkeit darstellen möchte. Wodurch dann die Identität

wieder auf wackeligen Beinen steht, und die Suche nach dem wahren Ich

von vorne beginnt.

Im

Endeffekt bleibt der Ökonomie die Erkenntnis, dass die Zeichen allen und

keinem gehören, und sie sich durch deren Unklarheit und Unverbindlichkeit mit

Missverständnissen, auf jeden Fall aber mit Prozessen der Interpretation und

der Kommunikation auseinandersetzen muss. Indem unklar und offen bleibt, wer

welche Zeichen zu welcher Zeit liest, wird offensichtlich, dass die Annahme,

bei Individuen oder der Kultur handele es sich um invariante Werte- und

Einstellungssysteme, verworfen werden muss. Und wieder ist es die Kultur,

welche die Differenzen in den individuellen und gruppalen Einstellungen zum

Vorschein bringt.

Für

die Ökonomie stellt sich nun die Frage, wer die Zeichen eigentlich

produziert, die im Kapitalismus ohne Systemfeind ja allein von den Individuen

gelesen und verstanden werden müssen: der Kapitalismus selbst, die Kultur,

die Erfahrungen der Menschen (Gott kommt nicht mehr in Frage)? Die Antwort

liegt wohl in der gesamten Bandbreite, welche auf der einen Seite beginnt mit

den globalen Werten und über die Stationen Nation, Gesellschaft, Gemeinde bis

zu den hochindividuellen Erfahrungen reicht. Das Spektrum und dessen Kontext

setzen die Zeichen in der permanenten Kommunikation untereinander (ein

Prozess, der also wiederum am besten mit dem Begriff der Kultur umschrieben

werden kann).

Im

Vergleich zur Ökonomie hat es die Kultur, im Sinne dieses Aufsatzes die

Kulturproduktion, beim Diskurs um die Symbole und Bedeutungen verhältnismäßig

einfach. Zieht man das reine Aktionsfeld der Kulturproduktion in Betracht, und

lässt zunächst einmal die kommerziellen und pop-kompatiblen Ansprüche außen

vor, geht es der Kultur ausschließlich darum, eine möglichst kritische und

kreative Gegenkonstruktion zum Realen zu etablieren. Kultur ist das, was der

Mensch in Kommunikation mit der Gemeinschaft und den äußeren Umständen

erschafft. Indem sie das Reale deformiert und so eine andere Beschaffenheit

der Wirklichkeit suggeriert, ist das Treiben der Kultur immer eingebunden in

einen Akt der Willensäußerung. Kultur ist nur möglich, wenn Menschen eine

Aussage mit ihrem Tun kombinieren. Der so erschaffene Remix der Dinge

definiert sich durch Bedeutungen, Symbole und kulturelle Zeichen; erst durch

deren Beimischung verbleibt das Abbild nicht nur ein Spiegelbild, sondern

kreiert ein neues, ein eigenes Bild. Kultur produziert also die Zeichen, und

da die Kultur – wie auch die Ökonomie oder die Politik – aus Menschen

besteht, sind die Menschen verantwortlich für die Produktion der Zeichen.

Ohne das Individuum und ohne die Form der Gemeinschaft / des Stammes wären

die Zeichen wertlos. Der Erfolg aller Dinge würde sich nach den zu den

Menschen gehörenden Grundbedürfnissen richten. Ohne die Kultur wären die

Menschen Barbaren (siehe Kapitel III A), alle Dinge entsprächen einem

existentiellen Nutzen, die Kapitalisierung der Zeichen wäre nie ein Thema

geworden.

Nun

kann die Kultur befreit auftrumpfen, denn sie steht im Gegensatz zum

Kapitalismus nicht im Verdacht, als unecht oder menschenverachtend angesehen

zu werden. Sie ist ein Teil im System der Produktion von Zeichen, unterliegt

aber nicht der bedrückenden Aufgabe, diese Zeichen auch verwerten zu müssen.

Und wenn sie das doch tut, entsteht dabei wieder Kultur, wodurch die Kultur

ungefährlich und sympathisch bleibt. Dass alle Beteiligten, also Individuum,

Politik, Gemeinschaft, Kultur und Ökonomie, immer im eigenen Interesse die

Zeichen verwerten, umkodieren, damit spielen, sie verwerfen, etc., bleibt also

solange ungefährlich und korrekt, wie sie die anderen Bereiche respektieren

und als gleichwertig akzeptieren.

Man könnte

aber auch den Spieß umdrehen und behaupten, alle Bereiche im System der

Zeichen und Gefühle bedienen sich immer des kapitalistischen Prinzips, geht

es doch allen Beteiligten immer nur um die eigene Bereicherung und

Selbstverherrlichung. Sogar die sich als Rettungsanker für die elitären

Insider formierenden Sub- oder Gegenkulturen unterscheiden sich in dieser

Hinsicht nicht vom vielgescholtenen Mainstream. Prinzipiell steht für alle

Beteiligten der Kampf um die coolen Zeichen im Mittelpunkt des Aktionsfeldes,

nur mit dem Unterschied, dass sich Subkulturen zeitlich und intellektuell mehr

damit beschäftigen und sie so zumeist höhere Trefferquoten beim Umkodieren

der Zuschreibungen verzeichnen können. Fest steht zum einen, dass bei der Produktion der

Zeichen zumeist die Ökonomie durch deren eingebildete Fokussierung auf monetäre

und materielle Felder gehemmt scheint (es geht in Unternehmen mehr um das

Wiederholen bereits bestehender erfolgsversprechender Tätigkeiten, und

weniger um das Umändern der bekannten Aktionen, was zuviel kosten würde),

und klar ist zum anderen, dass die Erzeugung der Zeichen durch die anderen

Disziplinen zwar stärker und vielschichtiger ausfällt, aber die Bedeutung

des eigenen Schaffens in den seltensten Fällen ge- und erklärt werden kann.

Dies ist auch nicht notwendig, denn auch alleinige Erfahrung reicht zur

Umgestaltung aus (z.B. wissen Künstler oft gar nicht was sie tun; fragt man

sie, warum dies oder jenes auf die eine Weise und nicht anders gestaltet

wurde, bekommt man als Antwort evtl. nichts als fragende Stirnfalten,

Aggression, Schüchternheit, uns anderes ...).

So stellt sich heraus, dass

nicht der schöpferischen Tätigkeit der Zeichenproduktion selbst, sondern der

Fähigkeit, diese Zeichen zu entziffern und zu verwerten, die eigentliche Schlüsselrolle

bei der Verteilung der Werte und Bedeutungen zukommt. Erst durch das Wissen um

die Bedeutung der Zeichen kann dem Physischen und dem Symbolischen zu einer

Liaison verholfen werden, was eine neue Aussage generiert und als politisches

Statement Gültigkeit haben kann. Nur wenn wir wissen was wir tun, haben

wir die Chance genau das zu schaffen, was wir schaffen wollen.

Diese Binsenweisheit aus

einem x-beliebigen BWL-for-beginners-Lehrbuch trifft in unserem Zusammenhang

genau den Punkt: Die Ökonomie hat es sich bisher im Unterschied zu Big

Brother nicht erlaubt, beliebige Zeichen zu lancieren, wäre sie doch

ansonsten in die Gefahr gelaufen, den Ruf ihrer Marken zu gefährden.

Vielleicht sollte sie aber genau das in Zukunft tun.

Schließlich kann das Format Big

Brother zurecht von sich behaupten, den Nerv, also die sicherlich

massentauglichsten coolen Zeichen des Jahres 2000 produziert zu haben, und das

aufgrund eines Aktes der Anarchie. Denn Big Brother hat genau das

gemacht, was sämtliche Subkulturen und Intellektuellen vorher nicht

fertiggebracht haben, nämlich barbarenhaft auf die Bedeutung der Zeichen und

Werte zu pfeifen, und sich nicht darum zu kümmern, wie die eigenen Zeichen außen

aufgefasst werden würden. Wird hier also implizit ein Zuviel an Emanzipation

beklagt? Definiert sich die neue brüderliche Bürgerlichkeit über

ihren Wunsch nach einer „Eindämmung von übertriebenen Individualitätsansprüchen“

(Terkessidis 1999, S. 1)? Wird die Beschäftigung mit den unsicheren coolen

Zeichen langsam zu aufwendig oder zu hirnanstrengend? Besteht die Solidarität

und das warme Gefühl in der Hose für Big Bürger darin, mal wieder

dazu zu stehen, uncool zu sein?

Für

den Mainstream jedenfalls verkörperte BB die perfekte Authentizität, und

jeder BB identifizierte sich damit. Und zwar paradoxerweise genau deshalb,

weil Big Brother eben gar keine Werte, Zeichen oder Bedeutungen

vermitteln wollte. Vermittelt werden sollte im Gegenteil: NICHTS.

Weswegen auch alle Versuche, das Phänomen zu bändigen und zu erklären,

scheiterten. NICHTS ist dem Spaß sehr nahe, weswegen dann die zweite

Staffel Big Brother allerlei nackte, sich duschende Körper bot, also

eine voraussehbare Re-Produktion dessen, „was in der ersten Staffel noch

roh und ungeplant daherkam“ (Wittich 2000, S. 1). Da avancierte das

uncoole Zeichen zum Merkmal, weil die Beteiligten gar nicht wussten, was sie

taten (vgl. Kapitel III A).

In

der Kultur muss es demnach im Gegensatz zur Ökonomie und zur Politik um mehr

gehen, als um die kalkulierte Produktion und Vereinfachung der Werte und

Symbole. Verlagert sich das ökonomische Feld von der Kapitalisierung der

materiellen Nützlichkeiten zu den emotionalen und ideellen Werten, bleibt der

Kultur einerseits immer noch die Herausforderung, die immer noch materiellen

und ideologischen Missstände zu thematisieren. Andererseits hat es die Ökonomie

bisher nicht geschafft, den Fragestellungen der Konsumenten oder

Nicht-Konsumenten an ihre Produkte mit angemessenen Antworten

entgegenzutreten: während die Marktwirtschaft etwa auf die komplexen Probleme

der Globalisierung mit formelhaften Erklärungen versucht, alle von ihrer

Souveränität zu überzeugen, und damit lediglich überschwängliche bis

falsche Sicherheiten verspricht, gehören Komplexität, Reflektion und

Differenzierung zur Logik künstlerischer Arbeit. Und da die Wahrheit

menschlichen Tuns immer im Kontext und nicht in der Formel liegt, steht die

Kultur mit ihren Aussagen und Zeichen den Bedürfnissen der Menschen nach Um-

und Dekodierung näher als die Marktwirtschaft, die diesen Bereich entweder

gar nicht vorsieht, oder lediglich ein gewisses Budget für Trendscouts zur

Verfügung stellt.

Während

in den letzten beiden Kapiteln einige Ansätze dazu gegeben wurden, auf welche

Arten die kulturellen und ökonomischen Felder versuchen, mit dem Problem der

ästhetischen Entwicklungen und deren Input auf die jeweiligen Aktionsgebiete

beizukommen, bleibt noch ungeklärt ob, und wenn, dann inwiefern politische

und staatliche Instanzen zum Entstehen von Zeichengebilden und Trendkomplexen

beitragen. Vorweg ist eines sicher: im Sinne der Erkenntnis, dass es sich bei

den Bedeutungen und Symbolen und Phänomene handelt, die durch politische

Ereignisse, wie die Französische Revolution und der darauf folgenden bürgerlichen

und kapitalistischen Emanzipation (vgl. Kapitel III A) erst ihre eigene Bedeutung

erlangten, steht politische Entwicklung seitdem auch immer im Kontext von

ökonomischer und kultureller Formation. Zudem wäre es widersprüchlich, wenn

im Zuge der Zeichenbildung und der Trendanalyse als reiner Kontextarbeit

zwischen den einzelnen Disziplinen, die Politik von einer Analyse

ausgeschlossen bliebe.

Im

Gegenteil tragen politische Ereignisse und Tendenzen in offensichtlicherem und

weltweit homogenerem Maße zu ästhetischen Themen bei, je mehr sich die

Politik selbst auf das weltpolitische Terrain begibt. Die Kultur prägt

unmittelbar das Entstehen der Ästhetiken und Antiästhetiken, während sich

die Ökonomie darauf beschränkt, die entstandenen Trends und Moden in monetäre

Werte umzusetzen. Die Politik schafft jedoch für die ganzen Handlungen erst

die Legitimationen. Sie setzt sich dabei nicht aktiv mit den Trends und

Symboliken auseinander, sie präsentiert nur deren Effekte in ihrem Tun

selbst. Wenn jüngere Politiker der großen Parteien inzwischen mit grellen

Haarfarben auftreten können und dies nicht einmal die letzte übriggebliebe

Spalte in der Tageszeitung auszufüllen vermag, beruht dies auf dem Umstand,

dass dieser Ableger irgendeiner ästhetischen Entwicklung schon längst

besteht und nun endgültig zum Mainstream avanciert ist.

Politik

übernimmt daher die ihr ureigentlich zugeteilte Rolle des Absegnens eines

Themas aus der gesellschaftlichen, kulturellen oder ökonomischen Sphäre.

Wenn die politische Instanz im Ernst eingestehen würde, dass gewisse Chancen

realisierbar sind (wie etwa das Fahren von Erdgasfahrzeugen), dann bekäme die

Politik sicherlich auch die Auszeichnung verliehen, selbst Zeichen setzen zu können

und Richtungen zu bestimmen – auch im ästhetischen Sinne. Wenn ein

Bundeskanzler Schröder aber auf der Cebit in Hannover verkündet, das

Internet sei ein wichtiger Bestandteil der Zukunft, dann hat er 1) nur etwas

zu verstehen gegeben, was sowieso bereits jedem bewusst ist und 2) gerade

deshalb die Zukunft zur Gegenwart, und damit zum quasi thematischen

Bestandteil und Ziel seiner Politik gemacht. Schließlich repräsentiert

die Politik nicht nur die Gefühle und Stimmungen des ganzen Volkes;

sie gibt mit ihren Statements zur Kultur auch zugleich bekannt, was von nun an

zum Mainstream, zum bürgerlichen Hausrat, gehören soll. In ihrer Rolle

gleicht damit die Politik einem Boris Becker in der AOL-Werbung, der ebenfalls

andeutet, dass selbst der technisch unbegabte und sprachlich trottelige

Durchschnittsmoloch sich in den nächsten Media-Markt begeben sollte, um dort

den Ausweis seiner Zugehörigkeit zum Mainstream zu erhalten. Jedes andere

Verhalten wäre von da an unwirtlich.

Abbildung

14: Wachsendes Abstraktionsniveau der Trendanalyse

Quelle: Liebl 2000b, S. 60

An

Liebls Konzept zum Grad der Abstraktionsdichte abgeglichen (s.o.), kümmert

sich Politik also nicht um sporadische oder szenenspezifische Sachlagen wie

Moden, Trends oder Megatrends, sondern fokussiert ausschließlich die

Meta-Entwicklung, die sie letzten Endes durch Werteverschiebung und

Werteanpassung zum Teil neu mitgestaltet. Ein Beispiel für ein solches Umändern

globaler Werte wäre ein im Sinne der Ökologie erfolgreicher

Klimagipfel, dessen Auswirkungen (auch in rechtlicher, bürokratischer,

globalpolitischer Hinsicht) wiederum die untergeordneten Bereiche Trends,

Moden, etc. in ihrem kontextualen Gefüge beeinflussen würde.

Politik

verkörpert also im Bereich der Zeichen und Entwicklungen tendenziell deren

massenhafte Erscheinungen, die der Umkodierung durch die Klienten (das Volk,

die Ökonomie) nicht mehr bedürfen. Das hindert sie aber nicht daran, in

gesellschaftlichen Bereichen Zeichen zu setzen, welche dann die Richtlinie für

das Treiben der verschiedenen sozialen Bereiche darstellen.

Der

Staat bzw. die Gemeinschaft der entwickelten Staaten zeigt jedoch in

ihrem Betrieb auch Parallelen zum Treiben avancierter ökonomischer und

individueller Bereiche auf. So reagiert die Politik in ähnlicher Ausprägung

auf die Tendenzen in der Wirtschaftswelt (gläserner Markt, klare

Bilanzierungsrichtlinien nach modernen Vorgaben, Deregulierung,

Privatisierung, private Renten) und legitimiert damit zum einen deren

Handlungen und stellt zum anderen wirtschaftliche Erfahrungen als

Vorzeigemodelle für politische Praxen dar. Die Ökonomie zeigt der Politik,

wo es lang geht. Die Politik wird selbst zum Unternehmen und verschiebt

moderne ökonomisch-politische Werte zu allgemeinen Vorstellungen, nach denen

Individuen handeln können.

Selbst

die Lösung hoch-komplexer Aufgaben, die ureigentlich dem Staat zugedacht

sind, wird von der Wirtschaft übernommen.

So ging man, wie Mark Terkessidis herausgefunden hat, Anfang der Neunziger

Jahre davon aus, „der Markt sei der ökonomische Ort ethnisch

indifferenter Vergesellschaftung“ (Leggewie) und „in gewisser Weise

farben- und nationalitätenblind“ (Cohn-Bendit / Schmid, beides in:

Terkessidis 2000, S. 38). „In den letzten Jahren ist es üblich geworden,

den Markt mit Demokratie gleichzusetzen und sein „natürliches“ Walten als

Allheilmittel für gesellschaftliche Probleme zu betrachten“ (ebd.).

So

gleicht sich die Politik der Logik der Vereinfachung der Ökonomie an, auf die

Phänomene der Globalisierung und den dadurch generierten Ängsten,

tendenziell mit reduktionistischen Welterklärungen, die lediglich falsche

Sicherheiten versprechen, zu antworten (vgl. Oswald 2000, S. 4). Der Kreislauf

vervollkommnt sich, wenn auch Individuen, soziale Gemeinschaften sowie

Kulturinstanzen beginnen, ihr Treiben unternehmerisch zu gestalten und vormals

sozial legitimierte Prozesse auf deren monetäre Effizienz hin zu prüfen.

Friktionen zwischen den einzelnen Bereichen verschwinden, was in Zustände mündet,

die von vielen heute als starr und unpolitisch angesehen werden. Dass es das

Phänomen unpolitisch eigentlich gar nicht geben kann, wenn es sich um

soziale Prozesse handelt, wird nicht verstanden.

Aber

wie soll auch die Idee eines Andersseins (was gemeinhin mit der Idee

des Politisch Seins gleichgesetzt wird) verwirklicht werden können,

wenn jeder soziale Bereich selbst sowohl ver- kulturalisiert, ökonomisiert

und legitimiert, also letzen Endes kontrolliert ist, und das Individuum samt

seiner nächsten Umgebung sämtliche Anstrengungen auf Distinktionskämpfe, Style

Wars (Liebl 2000a, S. 131) und ökonomische Identifikationen richtet?

De-

und Umkodierung von Werten macht in diesem Zusammenhang zwar für die Politik,

die Wirtschaft und die Pop-Kultur Sinn, weil so der geschlossene Kreislauf

(Werte, Entwicklungen, Zeichen, Trends, Materialisierung, Repräsentation,

Identifikation, Dekodierung, Umkodierung, neue Werte, neue Entwicklungen, neue

Zeichen, neue Waren, und immer so weiter....) künstlich am Leben gehalten

wird. Spannungsgeladen, im Sinne einer Herstellung von Friktionen zwischen den

im Kreise laufenden Akteuren, ist dies jedoch keineswegs. Die Anstrengungen

der Politik hingegen richten sich auf die Angleichung der Systeme.

Der

Beschäftigung mit den Zeichen und dem Austragen von Repräsentationskämpfen

kommt also die perfekteste Form der Kontrolle zu, die man sich vorstellen

kann. Gilles Deleuze hat die neue Formation der gesellschaftlichen Bereiche

nach ihrem Machttypus und in Abgrenzung zur Disziplinargesellschaft so auch

„Kontrollgesellschaft“ genannt. „In den

Disziplinargesellschaften“, schreibt Deleuze, „hörte man nie auf

anzufangen (von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in die Fabrik), während

man in den Kontrollgesellschaften nie mit etwas fertig wird: Unternehmen,

Weiterbildung, Dienstleistung....“ (Deleuze 1993, S. 254). Während früher

das Unternehmen ein brachialer geheimnisvoller Körper war – ähnlich Kafkas

Schloss – und vor allen Dingen der Ausbeutung der menschlichen Körper

diente, so ist das Unternehmen heute eine „Seele“ (Holert /

Terkessidis 1996, S. 13). Während der Arbeiter seine Einspannung in die

Produktionsabläufe seelisch verneinen konnte, wird heute die volle

Identifikation mit dem Unternehmen erwartet. Während Rio Reiser in den 70er

Jahren aus seiner subkulturellen Sicht davon singt, „diese Woche blau zu

machen, .....oder eben mal auf Stütze zu leben, oder einfach

mal `ne richtige Auszeit (zu) nehmen“ (Reiser 1972), und dieses

Verhalten irgendwann sogar zum guten Ton gehörte, würde diese Abart einer

Ineffizienz heute selbst von den Arbeitenden als höchst uncool angesehen

werden.

„Das

macht niemand. Das will anscheinend auch niemand. Weil man Angst davor hat,

nicht mehr mitzukommen. Das ist dieses unbedingte Auf-der-Höhe-sein, du musst

da geschärft sein. Das scheint ja die Solidarität zu sein: Man fühlt sich

in so einer merkwürdigen Gemeinschaft: „Wir müssen alle zusammen was

anpacken“. Für wen eigentlich? Für einen selber dann doch nicht, denn du

wirst davon selbst nie was haben. Das ist der Wahnsinn, ganz schräge. Und

daraus entsteht natürlich, daß der Wunsch verkümmert, zu sagen: „Hier

stimmt irgendwas nicht. Wir müssen was anderes machen.“ Dieser Wunsch

stirbt völlig ab. Der Wunsch wird als Lüge begriffen“ (Kamerun 2000,

S. 14).

Angeglichen

an die künstlerischen Techniken des Sampling, des Remix, des Cross-Over

und der Bricolage (vgl. Liebl 2000c, S. 135 - 145), die

allesamt die Verfremdung oder Umformung bestehenden kulturellen Materials im

Sinn haben, beweisen sich auch Konsumenten gegenseitig ihre künstlerischen Fähigkeiten

(Skills), indem sie durch Verformung, Kombination von Widersprüchlichem

(z.B. „Hemd von Opa, Gürtel von DKNY, Hose von DKNY, Schuhe Second-Hand“;

o.V. 2000a, S. 15) und kontextualer Umschichtung ihre Machtfunktion im System

der Zeichen und Ästhetiken zur Schau stellen. Bedeutungen, die etwa die

Unternehmen mit dem Positionieren ihrer Marken verdeutlichen wollen, werden so

eigenmächtig umkodiert oder gänzlich verworfen; „neue Werte schaffen

immer neue Märkte“ (Gurk 1996, S. 23), was in den Unternehmen zunächst

unheimlich unsicheres und später souverän angenehmes Erstaunen hervorruft,

oft als hätte man genau dies auch im Sinn gehabt (vgl. Franz Liebls Beispiel

einer Umkodierung durch Konsumenten bei der Mercedes-Benz A-Klasse, Liebl

2000, S.99).

Im

Gegensatz zu den politischen Willensäußerungen der 70er Jahre, die ihre

Missgunst gegenüber gesellschaftlichen Zuständen nach außen trugen, und die

dafür Verantwortlichen anklagten, bleiben die Individuen heute im Kontext von

„Selbst-Organisation“ (Beck 1997b, S. 184) und Ich-Repräsentation

in ihrer gesellschaftlichen Auswirkung zunächst introvertiert. Eine Art

paradoxer Solidarität unter den selbstgenügsamen Individuen stellt sich

dennoch her: „Je individueller man wird (oder richtiger: Je mehr Mittel

man hat, individuell zu werden), desto mehr gehört man auch dazu“ (Terkessidis

1999, S. 24). Die Dekodierung und Konsumtion von kulturellen Zeichen gehört

also zu den Aufgaben von uns hochpolitischen Aktivisten, mit dem Unterschied,

dass Politik heute in extremem Maße Ich - lastig ist, l’état est moi

sozusagen. Die Art und Weise Interessen zu vertreten hat sich verändert, wie

auch die angenehme Nebensache, dass obige Dekodierungs- und

Konsumtions-Aufgaben locker als Hobbys durchgehen.

Wiederum

bleibt das System in sich geschlossen, echte Friktionen stellen sich nicht her

(vgl. Kapitel III D3). Einerseits erhalten „die hilflosen und dünnen

Stimmen (der Individuen) ..... Möglichkeiten der Artikulation“ (Diedrichsen

1996b, S. 96) und revidieren somit die Theorie, dass die „Kulturindustrie“

(Adorno / Horkheimer 1944, S. 149) „dem Verstummen der Menschen, dem

Absterben der Sprache als Ausdruck, der Unfähigkeit, sich überhaupt

mitzuteilen, komplementär scheint“ (Adorno 1956, S. 10).

Andererseits

bringt die Kultur die „Seele unter Kontrolle“ (Holert / Terkessidis

1996, S. 12), „inszeniert die Differenzen als Einheit“ (Adorno

1966, S. 41) und entspricht so genau dem „vereinheitlichenden Apparat“,

den Adorno so befürchtet, und in dem er „die vollständige Totalität

der bürgerlichen Gesellschaft“ verwirklicht sieht (ebd.).

Da

es in der Individual-Kultur nun nicht mehr um die Autonomie des Menschen geht,

sondern um Unterschiede, hat sich der kulturelle Kosmos folgerichtig in einen

„monumentalen Differenzbauchladen“ (Terkessidis 1999, S. 24)

verwandelt, der - im Bündel gekauft als individueller Stil bezeichnet - zum

Remix des Realen wurde, und als neue ethische Avantgarde sowohl eine „Moral

der Pflicht zum Genuss“ (Bourdieu 1987, S. 576), wie auch eine neue Form

der Wahrnehmung des Realen erzeugt hat.

Ausgerechnet

in der eigenen Freizeit wird ununterbrochen am Ego gearbeitet. Kritisch beäugt

man sich selbst und die anderen: „Wie kann ich etwas besonderes werden,

wie kann ich meinen eigenen Stil entwickeln, wie kann ich mich

unterscheiden“ (Terkessidis 1999, S. 24)? Wer dem permanenten

Check nach guten oder bösen Zeichen ausgesetzt ist, will in Ebenen

vordringen, in denen vorher noch keiner war, um dann wieder die anderen auf

Differenz zu checken. Zwangsläufig sieht man so die anderen als Rivalen und

unterwirft sich selbst der ständigen Kontrolle, im Fitnessstudio wie auch bei

der Karriereplanung.

Die

Kultur der Selbstbestimmung erlaubt es den Individuen, Konzepte der

Zeichen-Produktion und –Konsumtion zu gestalten, die ehedem als widersprüchlich

und falsch angesehen wurden (z.B. ein Abonnement von Manager Magazin und von

taz; vgl. Kapitel II). Insofern ist die vormals geforderte Homogenität von

Verhaltensweisen, die man auch als authentischen Lebensentwurf

bezeichnen konnte, obsolet. Jetzt gehört es zu einem aufregenden Lebensstil,

auf verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Situationen mit den jeweils passenden

Reaktionen zu parieren. Als verrückt und hip gilt, wer den möglichst

schnellen Einstieg in die jeweils neue Situation mit Distinktionsvorteilen

gegenüber den Anwesenden abschließt.

Damit

präsentiert sich die kulturelle Originalitätsproduktion als konkurrenzkampfförmiges

Verhältnis: jede „Neuerung, Denkstil, Sprachform und Lancierung wird den

jeweiligen Produzenten zugeschrieben“ (Diederichsen 1996a, S. 151); „der

Aufbau kulturellen Kapitals.....ist damit erheblich den economies of speed

unterworfen“ (Liebl 2000c, S. 153).

Auf

dem Lebensweg werden nun alle Distinktionsvorteile, die sich anbieten

eingesammelt und mitgenommen. Kreative und all jene, denen die Zeit dazu

bleibt, beweisen sich darin als ausgesprochen eigenständige Zeichensurfer,

alle anderen benötigen die in Waren verpackten Applikationen, um sich mit der

angemessenen Differenz im Spiegel betrachten zu können. Hat man letzten Endes

via Konsum zu sich selbst gefunden, liegt dies aber wiederum nur an den

anderen, weil nur der Vergleich vor Publikum die gewonnene Individualität

bestätigt.

So

offenbart sich die Gemeinschaft als Ladentheke der Selbstzuschreibungen, „zum

klaustrophobischen Universum des Privaten“ (Terkessidis 1999, S. 24).

Auf dem Weg zur Solidarität, der quasi amtlichen Bestätigung für alle

Spezialindividuen durch die warme Gemeinde, stolpern die Konsumenten paradoxerweise in Kooperationen mit

Einkaufszentren, Stars und Fernsehsendungen, welche die anderen

Individualisten/Rivalen ebenfalls bedienen. Kaum die Ladentheke verlassen, hat

sich jeder mit noch mehr Rivalitäten eingedeckt.

Strukturell

ähneln sich die beiden Phänomene Hochindividueller Selbstbestimmer =

Moderner Mensch und Kapitalismus so sehr, dass deren beider Tätigkeiten

in synonymen Interessen münden. Beide bedienen sich aus dem Fundus an

kulturellen Zeichen, wobei die Aktivitäten sich nicht decken, sondern der

ganze Prozess eher als vertikale Integration oder schlicht als partnerschaftliche

Kooperation bezeichnet werden kann. Ein Geben und Nehmen in einer

harmonischen Partnerschaft personifiziert quasi das Unternehmen und

verunternehmert das Individuum. Schwierig wird es für die Wirtschaft

nachzukommen, wenn die Konsumenten die Zeichen so schnell verändert sehen,

dass die Warenproduktion nicht mehr nachkommt.

Der

Konsumentenwunsch nach Differenz bringt die Wirtschaft zudem in die Misere,

sich ständig in die noch unkapitalistischen Regionen (Szenen, die als

Subkulturen gelten) einkaufen zu müssen, wenn die Trendscouts den ästhetischen

Entwicklungen nicht nachkommen oder falsche Prophezeiungen getroffen

haben. Der Kapitalismus formuliert seinerseits permanent neue Zeichen, indem

er technische Zukunftsvisionen entwickelt (z.B. Wap Handys), die einerseits

erst durch die Individuen geprüft werden müssen, die aber andererseits

zurecht Hoffnung auf neue Streams machen, indem sie noch gar nicht

dekodiert worden sind. Die Kombination aus Zukunftsangst, Ästhetik und

Technik formuliert im besten Falle für die Unternehmen der New Economy

eine Ideologie der Zukunft, welche die Konsumenten wiederum vor die

Herausforderung stellt, die Zeichen der Zukunft – und damit die Zeichen des

Jetzt - neu zu überdenken.

In

der Massenproduktion von z.B. Mobiltelefonen und der damit verbundenen Vision

einer so-und-so-artigen Zukunft lässt sich für den Kapitalismus

geschickterweise das Bild einer demokratisierten Zukunft herstellen, was als

Illusion eine grandiose Kompatibilität mit

dem Wunsch der Konsumenten (auch der elitären Selbstbestimmer) nach einer

heilen Welt entspricht. Handys für alle bedeutet in diesem Kontext

jeden in die Zukunft zu integrieren; sie gestalten sich so als die Blue

Jeans von heute (vgl. Kapitel VII A).

Politisch

gesehen stellt sich die Frage, ob all diese Entwicklungen im Laufe der Zeit sämtliche

Potentiale der Kunst wie auch alternativer Projekte so vollständig aufgegeben

haben, dass sie bald jenem rundum informierten und aufgeklärten

Selbstbestimmer/Menschen entsprechen, den Slavoj Zizek den „zynischen

Untertan“ genannt hat (Zizek 1996, S. 88): Gerade weil er alle

Symboliken und Verhältnisse kennt, ist er zur Aktion völlig unfähig

geworden, und damit für die jeweiligen Regimes um ein Vielfaches angenehmer

als irgendwelche Barbaren, Big Bürger und Rückständigen

(vgl. Kapitel III A und III B).

1.

The Kitchens of distinction – die Waschküche der

Trendforschung

-

Sie werden dann von Individuen/Konsumenten abgelehnt und sind

zum scheitern verurteilt.

-

Trends können nicht von der Ökonomie kommen; wenn diese

versucht einen Trend zu installieren, waren die dafür notwendigen Zeichen

meist schon vorhanden, nur wurden sie nicht ökonomisch genutzt.

-

Wenn Firmen (Marken) an einem Trend partizipieren wollen, müssen

sie sich schon im Stadium des Gegentrends und unter Insidern einer

verschworenen Gruppe (z.B. einst die pizzamampfenden bärtigen Apple Fans)

einnisten, um später die notwendige Authentizität vorweisen zu können (zum

Erkennen der coolen Zeichen, die eine Gegenkultur besitzt, sind im übrigen

die meisten Unternehmen aufgrund ihrer ökonomischen Mission nicht fähig).

-

Die Wirtschaft muss also, will sie dennoch das Wagnis eingehen,

eines Tages an einem eventuellen hoffähigen Zeichenmix teilzuhaben, auch das

Risiko eingehen, steckenzubleiben (pleite zu gehen)....wodurch allerdings

der Aktienkurs gegen 1 EURO gehen kann (aus dem imaginären Leitfaden für

Existenzgründer, in: www.Stay-Cool-Stay-Rebel.com).

Die dargelegten Thesen werden nun diskutiert:

Die

Trendforschung hat ein Legitimationsproblem. Diese Einsicht ist inzwischen

auch in die Trendbüros selbst vorgedrungen, die sich nun umsehen müssen, wer

noch ihre coolen Ausführungen zu irgendwelchen Phänomenen braucht. Warum das

so ist, liegt auf der Hand: Trendforscher bezogen ihre analytischen

Meisterleistungen in der Regel auf sich selbst, sie machten sich dabei selbst

zum Trend (vgl. z.B. Markenkult von Horx, ein Buch, das vor Selbstgefälligkeiten

nur so strotzt), anstatt die heiligen Marken zu preisen, von denen sie

abhingen.

So

hat sich heute selbst im Mainstream das Gefühl durchgesetzt, bei Trends

handelt es sich um etwas Unechtes, Kurzfristiges, was in jedem Falle die nächste

Jahreszeit/Kollektion nicht überdauern wird. Nein, den Trend setzt man sich

nun selbst, jeder ist sein eigener Trend. Der Kampf um den Trend scheint

vorüber (Liebl 2000, S. 7). Können sich also nun wieder alle auf solide

Werteordnung einstellen, die auch noch für die Enkelkinder gültig sein wird?

Mitnichten.

Zwar hat sich die Trendforschung durch den Zwang, permanente neue Trends

erfinden zu müssen, früher oder später selbst überflüssig gemacht, doch

ist damit das Konsumentenverlangen nach Differenz und Distinktionsgewinn

(Baecker 2000, S. 17) nicht verschwunden. Viel eher lässt sich das Scheitern

der Trendforschung darauf zurückführen, dass nicht erkannt wurde, dass sich

Trends nicht aus Projektionen bestehender Verhältnisse in eine aufgepeppte

Zukunft entwickeln, sondern sie sich zumeist aus gänzlichen Gegensätzen

heraus bilden; aus Gegensätzen, die in der jeweiligen Gegenwart noch gar

keiner Bewertung unterzogen worden sind und so kaum vorvollziehbar sind. Und

wenn sie das doch sein sollen, muss zumindest eingestanden werden, dass Trends

zwar faktisch planbar sind, aber der resultierende Erfolg mit einer anderen

Zeichenkonstellation zweifellos genauso durchzusetzen wäre.

In

der verkrampften Projektion von Zukunft auf die Jetztzeit liegt ein weiteres

Problem der Trendexploration: Warum liegen die Zutaten für die Trends in der

Zukunft und nicht in der Vergangenheit oder der Gegenwart? Tatbestände und

Entwicklungen aus der Vergangenheit sind objektiv doch deutlicher

nachvollziehbar als die nebulöse Zukunft. Die Antwort liegt in der Tatsache,

dass die sozialen Bereiche, für die Trends vorrangig produziert werden sollen

(also Konsumenten und Nicht-Konsumenten) genau den selben Zeichenfundus

besitzen, den die Trendforscher vermeintlich besser kennen. In diesem Sinne wäre

die Beschäftigung mit der Vergangenheit eine Reflektion, die mit den Träumen

der anderen nicht übereinzustimmen scheint.

So

durchschauen die Individuen schlicht und einfach die Resultate der

Trendforschung (die sie ja in Form der Waren verkörpert sehen) als einen Mix

aus bekannten Zeichensystemklassikern (Coca-Cola) und zumeist willkürlich

applizierten Differenzpartikeln (3° C). Solche Zweit- oder

Drittverwurstungsversuche (Cola bei 3°) müssen ja von den Trendleuten

kommen, wer soll einen solchen Schwachsinn sonst erfinden? In der Tat

lassen verzweifelte Markenanarchisierungsversuche oft keinen

Zusammenhang zum Realen erkennen, was Konsumenten dann wirklich als

inauthentische Inauthentizität erkennen und verwerfen.

Denn

wenn Verbraucher den Marken deren Echtheit nicht abnehmen, wünschen sie, dass

diese sich wenigstens bei ihrem zum Scheitern verurteilten Versuch,

Authentizität vorzugeben, authentisch verhalten sollen. Marlboro beweist z.B.

recht erfolgreich, dass es möglich ist, den Traum der Zigarette nach

unendlicher Freiheit zu verwirklichen, indem die Marke bewiesen hat, größtmögliche

Anstrengungen darauf zu verwenden, Abenteuerreisen in die verwegensten Ziele

dieser Erde zu veranstalten (Marlboro Abenteuer-Reisen).

Obwohl

Marlboro sicherlich nicht die ersehnte Freiheit realisieren wird, stellt die

Marke in Form der Abenteuer-Reisen zumindest eine Arbeitsbasis zwischen Marke

und Verbraucher her. Ganz anders sieht das indes aus, wenn die selbe Marke

Marlboro als Sponsor und Organisator inszenierter Drum & Bass-Abende, die

alle unter dem Motto „The Pulse of America“ veranstaltet werden,

auftritt (vgl. Liebl 2000e, S. 1). Dann ist dies nämlich ein Beweis für den

kulturellen Dilettantismus und den offensichtlichen Mangel an „authentischer

Inauthentizität“ (Grossberg 1994, S. 13) seitens eines Vertreters der

Ökonomie. Was Drum & Bass angeht, sind die USA nämlich ein

Entwicklungsland, so dass Marlboro Schwierigkeiten damit hatte, überhaupt -

und dann auch nur zweitklassige - DJs aus den USA zu bekommen, die aber

ausschließlich britischen Drum & Bass spielen mussten, weil es keine Drum

& Bass Platten aus den USA gibt.

Und schließlich

und endlich sieht sich die Ökonomie doch wieder dem Vorwurf der Illegitimität

ihrer Aktionen ausgesetzt, sie kann eben doch nur der bloße Warenlieferant

und Hofnarr der Szenen und Subkulturen sein, bei denen sie doch verkrampft um

Verständnis bittet. Jedenfalls fällt auf, dass es im Feld der Ökonomie

immer wieder um die Frage der gelungenen Vermaterialisierung der Zeichenkosmen

geht, während kulturelle Instanzen wie Theaterhäuser oder unabhängige Kinos

immer mehr auf die Sympathien durch deren Konsumenten zählen können. Oder

ist schon jemals die Frage aufgekommen, wie moralisch OK oder nicht OK das

dissidente Treiben eines Theaterintendanten Frank Castorf oder eines

Filmemachers Lars von Trier ist?

Die

Antwort lautet: Nein. Denn während Trendscouts voraussetzen, dass die

Zeichen von ihnen auf Tauglichkeit bewertet, dann verwertet oder verworfen

werden dürfen, und sie davon ausgehen, dass ihren eigenen Zeichen (von denen

sie denken, sie seien die besten) sich als richtig erweisen werden,

respektiert kulturelles Treiben die Gleichheit der Ausgangspositionen zwischen

den Bereichen Ökonomie und Kultur, und sie unterlässt vor allem die totalitäre

Liquidation aller Werte und Interpretationsmöglichkeiten zwischen den beiden

Polen richtig und falsch.

Indem

die Kultur die komplexen bis paradoxen Konstellationen zwischen einem richtig

und einem falsch erkennt und thematisiert, bleibt sie den tatsächlichen

Mentalitäten der hochindividuellen selbstbestimmenden Differenzentrepreneure

in deren Empfindungen und Vorstellungen näher als die in konkreten

Ergebnissen interessierte Ökonomie, deren Mechanismen der Logik noch immer

nach der alten Methode Problem – Problemerkenntnis – Analyse –

Zielvorgabe – Ziel - Ziel erreicht - Feierabend

zu arbeiten scheinen.

Beim

Spagat Nutzen 1

Authentizität scheitert die Marktwirtschaft in ihren bisherigen materiell

orientierten Aktionen auf dem Marktplatz der Zeichen und Ästhetiken an

schierer Deplacierung. Der Unterschied zwischen einer Analyse von Trends und

Moden im Rahmen der kapitalisierenden Nutzenmaximierung und einer Reflektion

über Interessen und Repräsentationen als freier Disziplin liegt demnach in

dem in den jeweiligen Bereichen festgefahrenen Verhältnis von Kultur und

Kapitalismus.

So

amüsieren sich die Konsumenten weiterhin in den kulturellen Nischen, und die

coolen Zeichen lassen sich nur mit aller Anstrengung aus dem Theaterhaus in

das Imageprospekt des Unternehmens transferieren. Der Traum einer jeden

Jugendmarke vervollkommnet sich nach wie vor in den Sphären und Szenen, die

sich querstellen. Nur so kann Frank Castorf mit den Worten brillieren: „Das

Theater ist ein Königreich. Er kämpft wie ein Berserker um ein volles Haus -

und hat das jüngste Publikum in Deutschland“ (Castorf 2000, S. 1).

Wie

es die Ökonomie dennoch schafft, Eintritt in die subversiven Räume der

individuellen Kulturenmarmelade zu bekommen, und dabei sogar auf

partnerschaftliche Kooperationen mit den Konsumenten hoffen kann, wurde

bereits in Kapitel III D 4 angedeutet und wird sich detailliert in Kapitel IX

B auflösen.

|

|

„Weil

Politik nicht mehr möglich ist, ist alles offen. Weil alles offen ist,

ist alles möglich. Außer Politik.“

|

Obwohl

sich Ästhetik nicht als Erfindung des postmodernen Zeichen-kapitalismus

offenbart – selbst der Barbar verspürt beim Tragen des dunkelroten Mantels

aus Samt einen Hauch von Königlichkeit -, hat sich mit dem Verschwinden der

politischen und existentiellen Sorgen eine Art Hochkonjunktur für die Ästhetik

entwickelt. So hat z.B. der Verfall eines antikapitalistischen Systems, wie

das des ehemaligen Ostblocks, welches in seiner Existenz und politisch-militärischen

Willensäußerung immer einen Gegenentwurf zum kapitalistisch-westlichen

Treiben bot, und für alle Beteiligten einen gehörigen Batzen an

existentieller Restnot darstellte, mit seiner Auflösung die ehemalige

westliche Nutzendoktrin hin zu einem immer mächtigeren, härteren und größeren

Warenarsenal irreal und absurd werden lassen. Es scheint im Nachhinein, als ob

quasi an einem einzigen Tag sämtliche bis dato gültigen Objektive auf den

Sperrmüll der Geschichte gebracht wurden und von da an neue Orientierungen

gefunden werden mussten.

Inzwischen

gilt der kapitalistische Markt, der in ganz traditionellem Sinne die Reichen

immer reicher macht und die Menge der Unbrauchbaren immer größer werden lässt,

allgemein als unantastbar. Mehr noch, er gilt als Allheilmittel, welches

selbst vormals politisch-solidarische Grundtatbestände einer demokratischen

Gemeinschaft, wie z.B. die gesetzliche Altersrente, nun durch die

finanziell-effizienzorientierte Bearbeitung gänzlich in Frage stellt. In

diesem „zivilgesellschaftlichen Totalitarismus“ (Joachim Hirsch,

in: Holert/Terkessidis 1996, S. 15) ist offenbar im sozialen Leben außer der

individuellen Selbstverwandlung in einen „erfolgsadäquaten Apparat“

(Adorno/Horkheimer 1944, S. 134) kein Handlungsentwurf mehr vorgesehen. In der

postmodernen Gesellschaft wird aber jegliche Kritik am kapitalistischen

Prinzip deshalb schwierig, weil das Werte- und Klassensystem gesellschaftlicher Selbstbeschreibung kulturalisiert worden

ist. „Was zuvor noch wirtschaftlich oder politisch interpretiert werden

konnte, lässt sich jetzt nur noch durch die Brille der Kultur betrachten. ...

Soziale Unterschiede gelten heute als konsumistische Stilprobleme, und soziale

Auseinandersetzungen können nur noch als symbolische Kämpfe wahrgenommen

werden.“ (Holert/Terkessidis 1996, S. 17).

Ehemalige

Klassenkämpfe, wie z.B. die zwischen den Chefs in Nadelstreifen und

den ausgebeuteten Arbeitern sind im Zuge der Verunternehmerung der

Individuen inzwischen überflüssig geworden. An deren Stelle treten nun

Gesellungsformen, die zumeist „frei gewählt, nicht exklusiv, meist ästhetisch

motiviert und in der Regel nur von begrenzter Dauer sind“ (Liebl 2000c,

S. 132). Die „Ästhetisierung in allen Lebensbereichen“ (Sedlack

2000, S. 109) schafft nun für alle Individuen Möglichkeiten der Distinktion

und des Erlebens durch kulturelle Differenzierung. Alles wurde einem

postmodernen Facelifting unterzogen: „die Plätze, die Fußgängerzonen,

die Passagen, die Fassaden, nichts blieb vom Ästhetisierungs-Boom verschont“

(ebd.).

Auf

dieser Ebene bedeutet Ästhetisierung soviel wie „Ereignisinszenierung

zur Lustversorgung einer Freizeit- und Erlebnisgesellschaft, wobei (...) das

Amüsement, der Genuss ohne Folgen - dominiert“ (Welsch 1993, S. 14),

und „nötigenfalls wird die Inneneinrichtung die Möblierung der Seele

komplettieren“ (ebd.). Durch die Vielfalt an ästhetisch zu den

Individuen und deren jeweiligen Szenen besser oder schlechter funktionierenden

Formen hat sich ein Wettbewerb um die coolen Zeichen entwickelt, der

sich beispielsweise im „Kampf ums Logo“ oder im „Kampf um das

richtige T-Shirt“ äußert (Liebl 2000c, S. 132).

Das

sich permanent reproduzierende Suchen und Finden nach immer subversiveren

Zeichen in den Mikro- und Makrokosmen der Kultur deutet sich am

vielschichtigsten und offensichtlichsten in den sogenannten Trends an, die

sich „gleichzeitig als Ausdruck von Vergemeinschaftung unter Bedingungen

fortgeschrittener Individualisierung auffassen“ (Liebl 2000c, S. 133)

lassen. Vor dem Hintergrund der beschriebenen „Betonung von Differenz“ (Mayer

1996, S. 153), die Franz Liebl im Hinsicht auf das Konkurrenzverhalten der

Konsumenten und Szenen als „Style Wars“ bezeichnet, lassen sich

Trends folglich als „Ausdruck der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus“

(Liebl 2000c, S. 132) charakterisieren.

Das

Phänomen Trend beweist sich also als probates Ausdrucksmittel für das

Abfeiern als postmodernes Prinzip, den angenehmen Zustand darzustellen, dass

man sich im postmodernen Konsumentenstadium in einer Gesellschaft ohne

existentielle Nöte befindet. Wenn es in der Moderne darum ging, die Grundbedürfnisse

nach Schutz und Frieden auf eine Spitze zu treiben (alte S-Klasse), geht es im

postmodernen Sinn darum, zu feiern, dass es die Grundbedürfnisse nicht mehr

gibt. Die Postmoderne stellt sich als die postmaterielle Epoche dar.

Die

Existenz von Grundbedürfnissen zuzugeben wäre nur peinlich, die kulturelle

Repräsentation ist an deren Stelle getreten:

Exkurs: Aufgabe: Vernimm von Deinem Bekannten:

„Ich gehe in den Wald, Bäume fotografieren“, und beschreibe nun

was in Dir vorgeht!

Zunächst

wäre zu sagen, dass die Art der Rezeption dieses Satzes von der Persönlichkeit

Deines Bekannten abhängt: Falls es sich bei ihm um einen Fotografen handelt,

ist diese Aufgabe nutzlos, denn der Sinn des Satzes scheint klar: Der Bekannte

geht dem nach, was seinen Beruf oder seine Passion ihm vorgibt. Falls es sich

bei dem Bekannten aber nicht um einen Fotografen handelt, sondern um einen

Jura-Studenten, der zum ersten Mal in seinem Leben in den Wald zum

Fotografieren will, fängt nun der zweite Teil der Aufgabe an: Bilde zwei Fälle,

und sei im ersten Fall ein Mitstudent der 70er Jahre, und sei im zweiten Falle

ein Kommilitone im Jahr 2001. Was geht jeweils in Dir vor?

Im ersten Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass

Dich der Wunsch des Bekannten zum einen angenehm überraschen wird, und zum

anderen, dass die Aussage in Dir Verständnis dafür wecken wird, dass der

Bekannte sich nach natürlicher Umgebung, aufrichtiger Kontemplation, Ruhe und

Passion sehnt. In der Aussage des Bekannten verbirgt sich sein Wunsch nach dem

Wesentlichen im Leben, er möchte seine rudimentären Sehnsüchte befriedigen,

und diese Herzenswünsche im besinnlichen Umgang mit der Natur für sich

dokumentieren. In diesem Sinne verneint er die vorgegebenen Handlungsentwürfe

der elterlichen eingeschlossenen Fabrik-arbeiterschaft, und rebelliert mit

seiner Suche nach Freiheit gegen die bürgerlich entschiedenen Normen; er

handelt also im traditionellen Sinn politisch.

Im zweiten Fall ist die Lage nicht so einfach: Zwar überrascht

Dich auch hier die Aussage des Bekannten, sein Tun ist ganz und gar ungewöhnlich.

Hier ist aber sehr viel wahrscheinlicher, dass Du seinen Wunsch als peinlich

und kitschig dekodieren wirst. Du wirst vielleicht finden, dass der Bekannte wohl

gerade seine romantische Phase hat. Gleichzeitig steht hier nicht im

Vordergrund, ob und wann sich der Bekannte tatsächlich in den Wald zum

Fotografieren begeben wird, sondern die Botschaft steckt in seiner Aussage. So

weißt Du, dass er sich ein bestimmtes Persönlichkeitsbild verleihen will,

oder ein bereits bestehendes Image aufpolieren möchte. Bist Du zudem eine

Frau, ist es wahrscheinlich, dass Du weißt, dass Du in der Aussage des

Bekannten seinen naturalistischen und einfühlsamen Charakter erkennen sollst.

Ob der Bekannte nun tatsächlich irgendwann in den Wald zum Fotografieren

geht, und damit seine Glaubwürdigkeit beweist, ist letzen Endes egal, denn

der Bekannte stylt sich in seinen Distinktionsvorteil hinein, der in Zukunft

sein einzigartiges Charisma erweitern soll, der ihn aber nach außen eventuell

zum peinlichen Idioten werden lässt. Sein ideelles Fett kriegt er in jedem

Fall von Dir und den anderen ab, bleibt er doch in seiner Existenz völlig

konform und ungefährlich für jegliche Ordnungsinstanzen.

Wir

fürchten uns vor jeglichem Wesentlichen, vor der Peinlichkeit des Natürlichen,

vor dem Kitsch des Rudimentären, vor der Verbindlichkeit des Politischen. Und

stürzen uns in das Abfeiern unseres Lebenszustandes über der

Grundversorgung, und ähneln Kriegsflüchtlingskindern, die froh darüber

sind, dass sie sorgenfrei leben und keine materiellen Nöte erleben müssen.

Trends

sind unmittelbar im Pakt mit der Leugnung von materiellen Untergrenzen. Die

Diskussion über Trends ist also immer eine Diskussion der Beteiligten in der

1. Welt über den Wohlstand in der 1. Welt – die Reichen feiern sich selbst.

Die Einbeziehung von materiellen Missständen, Hunger und Grundbedürfnissen wäre

tödlich für die Produktion und Konsumtion der styles, tribes &

extremities. Auch deshalb sind Reflektionen über Trends, Ästhetiken und

Zeichen immer auch Gedanken über den Kapitalismus, der das System der

globalen Ungleichheiten aufrecht erhält. Denn, wie Johan Galtung sagt, ist

„jeder Narr in der Lage, ein ökonomisches System zu schaffen, in dem

reiche Leute teure Güter kaufen können“. „Was jedoch Können und

Talent erfordert, ist eine Ökonomie zu schaffen, in der die Grundbedürfnisse

von (fast) allen befriedigt werden, ... und in der auch die mentalen und

spirituellen Bedürfnisse nach Freiheit und Identität befriedigt werden“

(Galtung 2000, S. 44).

Sub-

und Gegenkultur als unendliche Ressource von subversiven, sprich

unkontrollierten Zeichen, ist seit der Entstehung von Popkultur unmittelbar

mit dem Ideal der Jugend und Jugendlichkeit verknüpft. Zur Formierung der

Popmusik zu einer Schlüsselindustrie haben die Jugendlichen selbst durch ihre

Verneinung einer streng geordneten Bürgerlichkeit und der Fabrik als

Einschließungsregime beigetragen. Und „wenn Elvis mit den Hüften

wackelte, dann forderte er zur Flucht aus dem Gefängnis des reglementierten

Alltagslebens auf“ (Holert/Terkessidis 1996, S. 13). Mit Hilfe

kultureller Zeichen wurde zum ersten Mal der Wunsch nach Auflehnung gegen die

Kulturindustrie laut, die vorher nur dazu gedient hatte, „die Seele unter

Kontrolle zu bringen“ (Terkessidis 1996, S. 117). Die Funktion von

Popmusik als einer Rebellion gegen gesellschaftliche Normen war von daher

schon immer eingebunden in den Mythos der jugendlichen Aufruhr. Dass dieser

Mythos der Auflehnung und der Jugendlichkeit von der Kulturindustrie kooptiert

und so lange wie möglich am Leben erhalten wurde, wurde für die

Konsumrebellen der Generation X erst später klar. Spätestens aber seitdem

der Rebell zum natürlichen und zentralen Bild auch der kontrollierten

Massenindustrien geworden ist, wird es für die Konsumenten zu immer

schwierigeren Aufgaben, Echtheit von Falschheit zu unterscheiden. Inzwischen

stellt sich jedoch die Frage nach Authentizität selbst für die subalternen

Szenen nicht mehr: alles kann echt sein, solange es auf die richtigen

Dekodierexperten trifft.

Heute

arbeitet fast jede Form von Werbung mit den jugendlichen und dissidenten

Idealen einer Gesellschaft, die den Mangel nicht kennt, und die so anstelle

der früheren Leitbilder Arbeit, Karriere, Besitz, Familie und Eigenheim, ihre

neuen Werte ins Zentrum ihres konsumistischen Lebens stellt: statt Sparsamkeit

Geldausgeben, statt Genügsamkeit Stil, statt Dauerhaftigkeit Wegwerfprodukte,

statt Aufschub von Bedürfnissen deren schnelle Befriedigung. Dabei unterschlägt

die Kooperation von Konsumenten und Industrie die Tatsache, dass es den

politisch rebellischen Gegenentwurf der vergangenen Epochen schon lange nicht

mehr gibt. Die neue Ordnung stellt heute eine Homogenität an Lebensmodellen

und Handlungsentwürfen dar, „die Differenzen als Einheit inszeniert“

(Gurk 1996, S. 35). Obwohl es die Notwendigkeit eines James Dean als einem rebel

without a cause nicht mehr gibt, verarbeitet die Kultur- und

Werbeindustrie dennoch alles, was Identität durch Differenz verspricht.

Gleichzeitig

hat die massenmediale Abschaffung jeglicher Machtwirkungen, die an

elitistisches Wissen gekoppelt sind, die Konsumenten demokratisiert, so dass

sich nun z.B. im Fernsehen die Erlebnisgemeinschaft Fernsehstation und

Zuschauer gegenseitig in einem permanenten „kulturzerstörerischen

kulturellen Konformismus“ (Bourdieu 1998, S. 77), der es locker mit dem

nervösen aber dennoch statischen Zusammenspiel der Beteiligten in Sartres Geschlossene

Gesellschaft aufnehmen kann, immer intensivere und identischere

Differenzkonstrukte zuspielt, und dadurch dem anderen immer seine

Homogenität und Loyalität beweist. „Jeder beobachtet jeden“,

und „jede Innovation verwandelt sich sofort in Routine“, wodurch

sich die Kristallisierung wirklicher Formen von „Selbstüberschreitung

und Antithese“ (Schulze 1999, S. 72), und damit von Differenzen, die

auch jenseits von Selbstzuschreibungen vertretbar sind, schwierig gestalten.

Auf der einen Seite recyceln sich die Systeme somit ständig selbst, „die

Medien faszinieren und langweilen deshalb gleichzeitig“ (Schulze 1999,

S. 73), auf der anderen Seite stellt sich die Frage, inwiefern in diesem

geschlossenen Kontrollmechanismus die angebliche Demokratie für die

Individuen/Zuschauer tatsächlich Frei- und Gestaltungsräume bietet. Besitzen

die Thesen von Adorno und Horkheimer also immer noch dahingehend Gültigkeit,

dass die „kulturindustrielle Massenproduktion das Supplement eines

autoritären Fürsorgeregimes darstellt“ (Adorno/Horkheimer 1944, S.

134)? Oder kann die Kulturindustrie zwangsläufig nicht wirklich subversive

Zeichen herstellen, weil sie sich ja damit selbst gefährden würde? Ist das

faszinierendste, was die Kulturökonomie zustande bringt also eine

systemkonforme anschlussfähige Zeichenproduktion, die sich zwar neuartig

darstellt, jedoch hinreichende Verbindung zu bisher Bekanntem zulässt, was

dem aus der Trendforschung geläufigen MAYA-Prinzip (Most Advanced Yet

Acceptable) (Liebl 2000c, S. 152) zur Produkterfolgsoptimierung durch

entsprechendes Marketing entspricht? Solange die Beteiligten im sozialen

System sich zu wohl mit der ihnen zugedachten Rolle fühlen, und nicht bereit

sind, diese Rolle aufzugeben, scheint zumindest für den kulturellen

Mainstream die Erfindung subversiven und damit interessanten Zeichenmaterials

nicht möglich.

Auch

für vermeintlich rebellische Jugendkulturen entsprechen dann die von ihnen

produzierten und konsumierten Zeichen immer noch der unproblematischen

Existenz in einer „Gesellschaft der Gesellschaft“ (Niklas Luhmann

1987, S. 241). „Mit der Flucht aus dem Alltag, welche die Kulturindustrie

in allen ihren Zweigen zu besorgen verspricht, ist es bestellt wie mit der

Entführung der Tochter im amerikanischen Witzblatt: Der Vater selbst hält im

Dunkeln die Leiter. Kulturindustrie bietet als Paradies denselben Alltag

wieder an“ (Adorno/Horkheimer 1944, S. 140).

Auflehnungskämpfe

der Jugendlichen gegen die elterlichen und bürgerlichen Kontrollsysteme

gestalten sich heute als Tendenzen zu anderen Identitäten unter gleichen

ideologischen Bedingungen. Während die Gegenkulturen der 70er Jahre explizit

eine politische Gegenposition zu der bürgerlichen Vorstellung, und damit auch

eine andere Idee einer korrekten Ästhetik mitbrachten (die allerdings immer

zweitrangig blieb), drehen sich heute die Anstrengungen der selbsternannten

Subkulturen nur um Distinktionskämpfe.

Das

vormals Politische ist gänzlich verschwunden, das Ästhetische ist an dessen

Stelle getreten und selbst zum Hauptinteresse geworden. Im Kampf um Ästhetiken

wird also heute im Unterschied zu früher auf die bereits vorhandene bürgerliche

und ökonomische Infrastruktur gesetzt; angeblich Subkulturelles bleibt damit

in seiner Zeichenproduktion immer einverstanden mit den Werten der

Kulturindustrie.

Minderheiten

werden selbst zum Mainstream (vgl. Holert/Terkessidis 1996), das System der

Zeichen besteht nur noch aus der „alles vereinnahmenden und

vereinheitlichenden Kulturindustrie“ (Adorno/Horkheimer 1944, S. 118),

vor der Adorno schon gewarnt hat; allerdings mit dem Unterschied, dass

Adornos Konformitätsthese sich heute auf einem höheren Level bestätigt, nämlich

indem sich das ganze als eine Ordnung aus unendlichen Mikrokosmen darstellt,

so dass die Festsetzung von Gegenbegriffen und subversiven Handlungsentwürfen

in den Szenekosmen in Form von Szenekämpfen verhaftet bleibt.

Das

Politische bleibt unter sich, die Beteiligten greifen sich selbst an, indem

sie sich permanent kontrollieren, stylen und doublechecken. So lässt es die

massenmediale Gesellschaft nicht zu einer vernehmbaren Klage eines